6月 8 日は、「谷善」没後50周年。「谷善の会」への寄稿文。

2024年06月8日

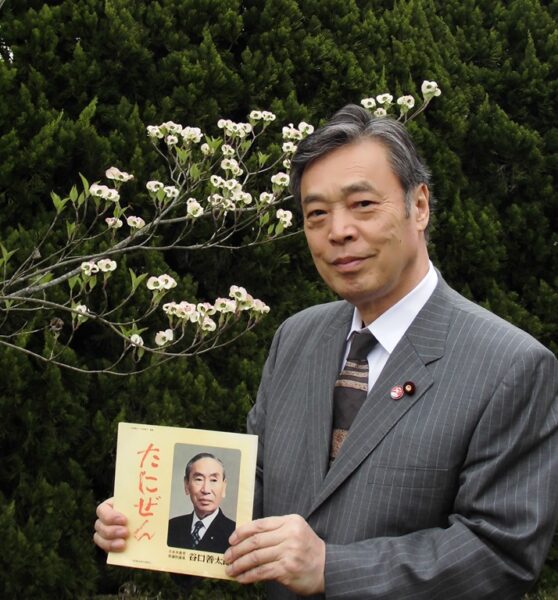

6月8日は、日本共産党の大先輩、衆院議員で作家であった、谷口善太郎没後50年にあたります。

「谷口善太郎偲ぶ会」から依頼がありましたので、次の一文を送りました。

谷口善太郎氏の没後50年にあたって

衆議院議員・日本共産党国会対策委員長 こくた 恵二

能登半島地震災害でお亡くなりになった方々に哀悼の意を表するとともに、被災者のみなさんに心からお見舞い申し上げます。

救命・救援活動に全力をあげておられる「谷善の会」のみなさんに敬意を表します。

さて、谷口善太郎さん・「谷善」が逝去されて50年を迎えました。私は、「40年」の際にも書きましたが、以後も革命運動の先達のお墓を詣でる慣わしを続け、今年で34回目となりました。

谷口善太郎、山本宣治、国領五一郎、蜷川虎三、河上肇の各氏の墓と、民主運動に参加した有名無名の方々を祀った京都解放戦士の碑を詣でています。これは、革命の先達の奮闘に学び、敬意と受け継ぎ発展させる決意を新たにする場だと考えるからです。

谷善を知る現職の共産党国会議員は、数少ないと思われます。薫陶を受けた一人として何を伝えねばならないのかと自問自答します。谷善は、時代の「キーマン」として生きました。京都府知事の蜷川さんは、「京のまち 京の人 谷善の顔がある」と詠んだのです。

山宣は、1928年普通選挙に、当時地下にあった谷善の説得で京都二区に立候補し当選。河上肇は、浜松楽器のストライキ支援のカンパを訴える谷善に50円をカンパし、「こんなことしかできなく恥ずかしい」と語り、以来学者と労働者の親密な交流が始まった。

国領は、西陣織、谷善は清水焼の労働者としてともに労働学校を主催し、京都の共産党の創立を担い、生涯をかけて尊敬の念を表明した友人です。

谷善の真骨頂は、一言で言えば「多数者革命の実現めざす開拓者精神」です。1972年に、5名の定数の旧・京都一区に複数挑戦を説いた谷善、そのアピールに「日本の夜明けは京都から」が書かれました。谷善・国領がつくった京都府党はそのスローガンを誇りとしており、受け継がれています。

「我も続かん」との思いです。

いま、底知れぬ政治腐敗、経済無策、戦争国家づくりの岸田政権。

世論は、この政権に事実上の不信任をつき着けているのに、悪政の継続を粛々と行っている。許されない暴挙だと思います。

いよいよ、自民党政治を終わらせる時です。

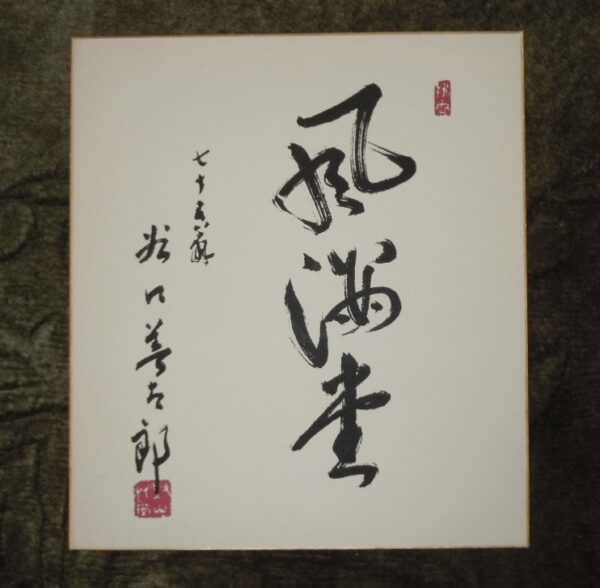

谷善は生前、「風満堂」を、色紙に生前よく揮ごうした。まさにその時といえるのではないでしょうか。